Elecciones municipales

De niña acompañaba a mi abuela a votar. Me llamaban mucho la atención los vecinos entrando en las cabinas con cortinas, las papeletas de colores que debían introducirse secretamente en los sobres… Recuerdo, sobre todo, verla disfrutar. Y no es para menos, pues que el pueblo vote es un logro impresionante; tanto es así que, cuando no hemos tenido este derecho (a las mujeres nos ha costado más) ha sido terrible.

En la actualidad, más interesante que esta conquista ciudadana es que las elecciones son una ocasión de expresarse en conciencia; de ejercitarla por encima o a pesar de las estructuras políticas zarandeadas, de representantes públicos grises, de dialécticas empobrecidas donde todo se frivoliza.

De hecho, la misma conciencia puede empujar al ciudadano a no dar su voto a ningún partido; también a optar por el voto útil para intentar frenar ciertas derivas radicales, maximalismos de un signo u otro que, ahora mismo, son complementarios e igualmente peligrosos. Además, el magisterio de la Iglesia se refiere a la absoluta autonomía de las realidades temporales, de modo que nadie está obligado a votar (y mucho a menos a un partido concreto). En todo caso, propician hacer un ejercicio de discernimiento.

El problema, para quien decide acudir a las urnas, es que faltan datos para discernir, lo cual resulta paradójico en la era de las redes y la digitalización. Porque estar informados no tiene que ver sólo con conocer los programas electorales o con seguir los debates, sino con comprender lo que dicen (si es que dicen algo) y reparar en lo que callan. Esto se ha vuelto a evidenciar en las elecciones municipales, que encaran su recta final: resulta imposible dilucidar cómo son los candidatos ni lo que piensan; en los discursos “sale” cómo les gustaría ser y qué “toca” pensar hoy. Por eso no apelan a la razón. Por eso hay que tener cuidado, pues son capaces de convencer de una cosa, pero también de su contraria.

Esta tendencia discursiva de moverse en argumentos falaces y vacíos (que ha encallado en política y ha hecho metástasis en otras instituciones) es especialmente penosa para quienes amamos las palabras, convencidos de que, bien empleadas, provocan lo contrario a la manipulación. En este sentido, ha habido discursos políticos en la historia capaces de reconciliar naciones o de cambiar sistemas que parecían inamovibles, como el que pronunció el emperador Hirohito cuando aceptó la rendición en la Segunda Guerra Mundial. Lo hizo a través de la radio, y fue la primera vez que los japoneses escuchaban su voz (los emperadores se consideraban seres divinos y no eran muy dados a hablar en público…). Fue un antes y un después para la tierra del Sol Naciente.

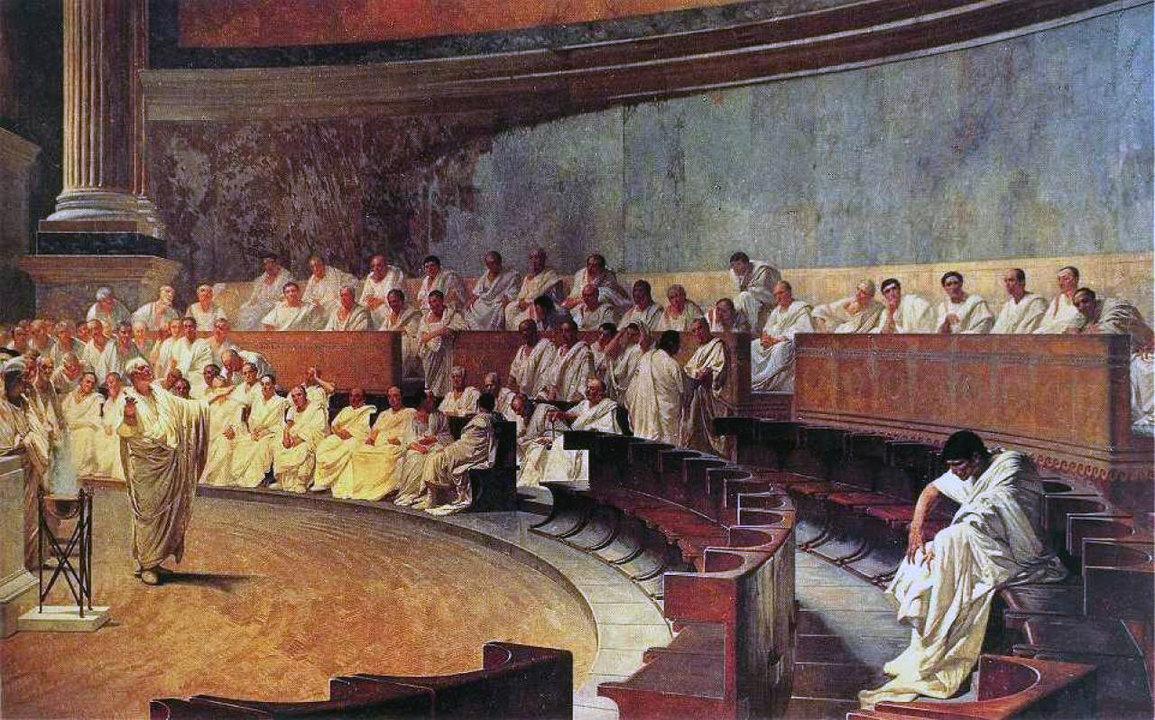

Otro ejemplo es el de Cicerón denunciando la supuesta corrupción e intento de golpe de Estado de Catilina. Es verdad que ambos encierran ambigüedades, que no está clara la técnica de cambiar de postura según el clima político y que resultan muy lejanos, el primero por el muro cultural que nos separa, el segundo por lo que ha llovido desde entonces. Pero no pierden vigencia porque, al final, de lo que se trata es de asumir la política como ciencia, como arte del buen gobierno y como virtud, según la defendían los clásicos. Ahora falta quien se lo crea y no tema ser condenado por el banco de los burlones.

Carola Minguet Civera.

Universidad Católica de Valencia.